Преимущества над другими удобрениями

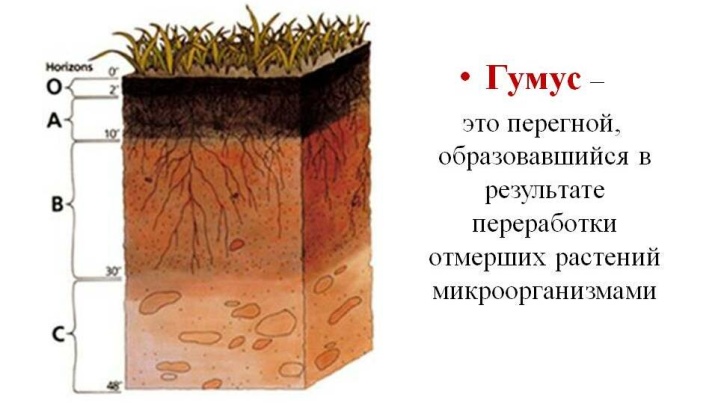

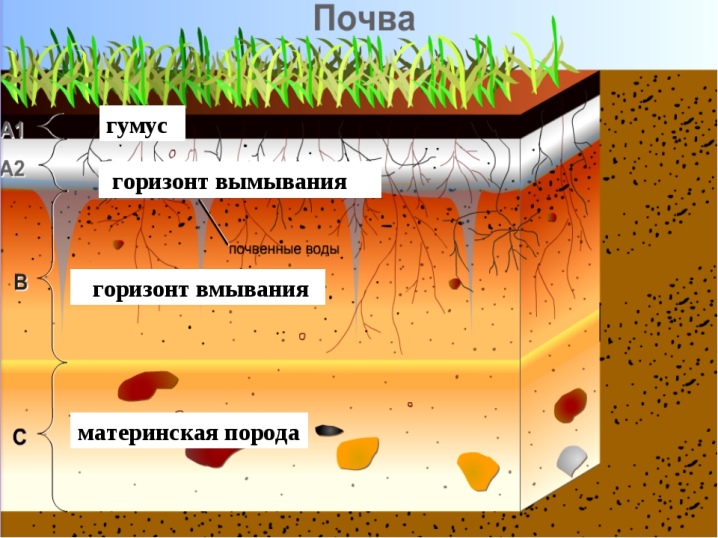

ГУМУС(от лат. humus — земля, почва) — органическое вещество почвы, образующееся за счет разложения растительных и животных остатков и продуктов их жизнедеятельности. Гумус состоит из гуминовых кислот, фульвокислот, гумина и др. Содержит элементы питания растений. Является основным показателем плодородия почвы.

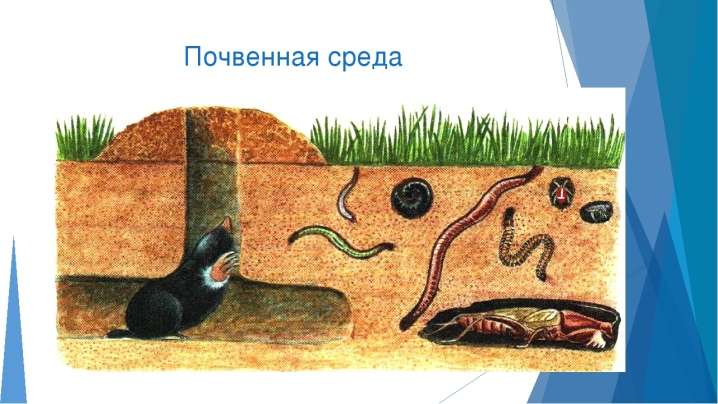

В естественных условиях образование 10 см слоя плодородной почвы с содержанием гумуса до 5 % происходит в течении 100 лет. В Татарстане среднее содержание гумуса в почвах 3-5%. Деградированная почва содержит менее 0,5% гумуса — на ней практически ничего не растет. Именно эта важнейшая составляющая почвы на сегодняшний день жесточайшим образом уничтожается, в следствии неразумного использования земель, техногенных загрязнений и т. п. В результате погибает микрофлора почвы, столь важная для нормального роста растений. Уменьшается популяция земляных червей. Земляные черви самые древние животные на земле! Именно им мы должны быть благодарны за развитие растительности на земле, и вообще за жизнь на планете.

Процесс формирования плодородного слоя земли невозможен без земляных червей. Черви прекрасно перерабатывают любые органические отходы, простейших одноклеточных, нематоды, бактерии, грибы, различные микроорганизмы, остатки растительного и животного происхождения. При разведении червей, в качестве корма часто используются всевозможные навозы и помет (в жидком виде являющиеся вредными отходами.

При этом черви выделяют копролит (продукт своей жизнедеятельности), который богат: полезной микрофлорой, физиологически активными соединениями (ферментами, антибиотиками и др.), необходимым комплексом минералов, витаминами. Этот копролит и есть вермикомпост (от лат. vermi — червь) или биогумус — самое естественное и лучшее удобрение для всех видов растений.

Биогумус (вермикомпост) — универсальное концентрированное органическое удобрение. Эффективен как на больших площадях, так и на небольших коттеджных и садовых участках.

Характеристика биогумуса.

- среднее содержание гумуса в биогумусе по многолетним результатам 10-15% в зависимости от вида субстрата.

- имеет нейтральную реакцию среды рН 6,5-7,5

- содержит в оптимальном соотношении азот, калий, фосфор, кальций, магний, 8 микроэлементов.

- абсолютно безопасен в бактериальном значении, т. к. в отличии от навозов не содержит яиц гельминтов и патогенной микрофлоры.

- безопасен в фитосанитарном соотношении- не содержит нематод и семян аллергенных растений, ( при оптимальной влажности 40-55%) содержится огромное количество почвообразующих микроорганизмов, мальки, коконы червей, ростовые вещества, антибиотики.

- не содержит семян сорных растений.

Производство биогумуса осуществляется в основном двумя способами:

- На открытом грунте — ложе червей находится под открытым небом, при этом, естественные условия обитания (свежий воздух, дожди, суточные перепады температуры и т. п.) благотворно влияют на жизнедеятельность червей. Данный способ требует большего внимания и знаний особенностей вермипроизводста.

- В закрытом помещении — самый распространенный способ разведения, так как легко позволяет поддерживать определенную температуру, ограждает поголовье от внешнего воздействия.

Основное количество биогумуса, получает на открытом грунте, при этом качество продукта получается значительно выше, чем с закрытого грунта. Биогумус соответствует ТУ 9896-004-27826969-2011.

Почему именно биогумус?

- 100 % органическое удобрение!

- Гарантия получения экологически чистого урожая.

- Биогумус стимулирует естественную деятельность благотворных микроорганизмов, ферментов и естественных регуляторов роста растения.

- Позволяет восстановить плодородие деградированных земель.

- После внесения биогумуса в почву положительный эффект наблюдается на протяжении 3-х лет.

- Укрепляет иммунитет растения.

- В 10 — 15 раз эффективнее любых известных органических удобрений.

- Совершенно безвреден в любых концентрациях и на любых почвах. Используется как самостоятельный грунт.

- Не содержит патогенной микрофлоры и яиц гельминтов.

- Не содержит солей тяжёлых металлов.

Когда используется?

- Для ускорение прорастания семян, повышения их всхожести.

- Идеален для пересадки (перевалки) транспортируемых, консервированных растений.

- Восстановление или повышения плодородия почвы в самые короткие сроки (за 1 сезон).

- Повышение устойчивости растений к болезням и перепадам температур.

- Ускорение созревания плодов.

- Получения вкусной, здоровой и экологически чистой продукции.

- Усиление аромата, яркости цветов. Стойкость к увяданию.

- Выращивания газона.

Биогумус или навоз — что предпочесть?

При удобрении земли первое, что приходит на ум (самое распространенное решение) — это использование навоза. Навоз считается выгодным и экономически оправданным видом органического удобрения. Отчасти это правда, но существует ряд моментов, которые необходимо учитывать при использовании навозов, как правило этим многие пренебрегают.

Плодородие земли определяет наличие гумуса, чем его больше — тем лучше. По содержанию гумуса навоз является не самым лучшим видом удобрения. Проведём небольшое сравнение навоза и экологически чистого органического удобрения — Биогумуса:

Семена сорных растений

Норма внесения на 1 сотку для получения хорошего урожая

Обеспечение крепкого иммунитета растений

Способность связывать в почве тяжелые металлы и радионуклиды

Экологическая чистота продукции, выращенной на данном удобрении

Безвредность для почвы

Компонент для почвогрунта

Пригодность для домашнего цветоводства

Пригодность для выращивания газонов

Биогумус это продукт переработки органических отходов технологическими червями. Черви перерабатывают органику — навоз или компост гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов, водорослей дождевые черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и приятный запах земли.

Биогумус превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4-8 раз. Это его главное достоинство. Питательные вещества находятся в биогумусе в виде соединений с гуминовыми кислотами и содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы, а также и биогенный кальций. Элементы, необходимые для питания растений, находящиеся в биогумусе, взаимодействуют с минеральными компонентами почвы и образуют сложные комплексные соединения. Таким образом, они надежно сохраняются от вымывания, медленно растворяются в воде, обеспечивая питание растений в течение длительного времени.

Об эффективности биогумуса свидетельствуют следующие данные: если 1 тонна подстилочного навоза, внесенная в почву, дает прибавку урожая (в год использования) зерновых — 10-12 кг, картофеля — 100-120 кг, то 1 тонна биогумуса (в год использования) дает прибавку урожая зерновых 100-200 кг, картофеля — 1600-1800 кг и более, а овощей — 200 кг. Почва остается высоко плодородной и в последующие годы (до 5 лет). Урожай культур на почвах, удобренных биогумусом, созревает на 10-15 дней раньше, а растения приобретают устойчивость к различным заболеваниям и холодоустойчивость. Биогумус используется как основное органическое удобрение при посадке, подкормке всех видов сельскохозяйственных культур, в лесоводстве, цветоводстве, а также при рекультивации почв.

Биогумус в цветоводстве.

При выращивании цветов в горшках биогумус обеспечивает растениям длительный запас питательных веществ, которые расходуются в течение долгого времени. Биогумус смягчает стресс растений при пересадке в более крупные горшки, они не болеют, быстрее адаптируются и начинают цвести. Применение биогумуса в цветоводстве позволяет увеличить общую вегетативную массу комнатных растений и повысить количество цветков. Еще одно, самое важное для комнатного цветоводства свойство биогумуса — цветки начинают издавать запах, что комнатным растениям, в принципе, несвойственно, т. к. в процессе селекции они утратили способность пахнуть, чтобы привлекать пчел (опылителей в помещение практически никогда не бывает). Применение биогумуса способствует улучшению внешнего вида растений — они становятся более крупными, листья приобретают характерный для каждого вида оттенок.

Биогумус для садоводов.

Оценка действия биогумуса в сравнении с органическими удобрениями (перегноем и торфом) показала, что биогумус не только с успехом их заменяет, но и превосходит по эффективности действия. Так, добавление биогумуса по сравнению с перегноем увеличивает урожай свеклы на 27%, картофеля — на 19,7%, а в сравнении с торфом — на 15%.

Применение биогумуса ускоряет развитие растений («биогумусный» картофель проходит все фазы развития раньше картофеля, выращенного с использованием стандартных минеральных удобрений, на 3-5 дней), усиливает их рост, способствует развитию более мощной корневой системы, формированию большего количества стеблей у картофеля, увеличению площади листовой поверхности. Это является определяющим для формирования урожая. Биогумус увеличивает продуктивность салатных культур на 30%, свеклы — на 45% и картофеля — более чем на 50%. При этом улучшаются и качественные показатели урожайной продукции. Усиливается синтез питательно ценных веществ: сахаров, крахмала, аскорбиновой кислоты. До 50% снижается содержание нитратов в свежей продукции. Кроме того, биогумус обладает бактерицидными свойствами и отличается биологической чистотой, так как при его использовании картофель меньше поражается проволочником и инфекционными заболеваниями. И еще одно важное качество биогумуса: он не засоряет почву. В его составе нет семян сорных растений.

ПОЧЕМУ органоминеральные удобрения?

При сочетании органических и минеральных веществ получаются органоминеральные удобрения, которые также называют гуминовыми. Этот вид сочетает в себе преимущества обоих типов. Содержание в составе минеральных солей помогает как можно быстрее проявить действие, а органические элементы снабжают растения полным комплексом питательных веществ. Кроме того, они изменяют физико-химические свойства почвы, что позволяет сделать ее более плодородной, а также усилить деятельность в ней различных микробиологических процессов.

Гуминовые удобрения – что это такое и как они помогают увеличивать урожай

Что такое гуминовые удобрения и как их применять, к сожалению, знают далеко не все огородники. Однако, получив ответы на эти и другие вопросы, вы точно захотите испытать чудо-средства в действии, ведь у них масса плюсов.

Прежде чем покупать и применять любое удобрение, мы стараемся понять, для чего оно нужно, как работает, что содержит и каким культурам подходит. Точно так же надо действовать и с гуматами или препаратами на их основе.

Что такое гумус, как его получают и чем он полезен для растений

Гумус – продукт жизнедеятельности почвенной микрофлоры и фауны. Он появляется в результате переработки почвенными микроорганизмами остатков растений. Именно от содержания гумуса в почве зависят ее структура и плодородие. В средней полосе России в грунте содержится от 1 до 5% гумуса, а это очень и очень мало. Лишь черноземы могут похвастать содержанием гумуса до 12%, и вам известно, какие там урожаи.

Для того чтобы получить гумус, недостаточно закомпостировать растительные остатки или заделать их в почву. Необходимо, чтобы компост был заселен и переработан почвенными обитателями, например, червями. На выходе вы получите тот самый гумус, который отвечает за структуру и питательность почвы.

Если говорить о пользе гумуса, то в первую очередь стоит отметить его способность к накоплению минеральных удобрений для растений. Пока почва богата гумусом, выращиваемые культуры не будут испытывать голода и окажутся надежно защищены от заболеваний. Помимо этого, важно помнить, что богатая гумусом почва структурирована, лучше удерживает влагу, не рассыпается в пыль и не слипается коркой, а значит, вода и воздух всегда будут поступать к корням растений.

Что такое гуминовые кислоты

Гуминовые кислоты, или гуматы, получают из торфа, бурого угля или сапропеля путем обработки основного вещества слабым щелочным раствором. По сути, гуминовые кислоты – это концентрат гумуса почвы, то самое соединение, которое активизирует работу почвенных микроорганизмов, а сами растения стимулирует развиваться активнее.

Хотя принято называть гуматы удобрением, на самом деле это природный стимулятор роста. Сами по себе гуминовые кислоты не «кормят» дачные культуры, но внесенные в грунт, улучшают его структуру, водо- и воздухопроницаемость. Когда гуматы поглощаются корнями или побегами растений, в клетках зеленого организма нормализуются обменные процессы и увеличивается скорость синтеза белков.

Гуминовые удобрения – «химия» или органика?

Противники «химии» на своем участке с подозрением взирают на темную жидкость в бутылках, обещающую небывалый рост и урожай. Но опасаться гуминовых удобрений не стоит, ведь сырьем для их получения являются те вещества, которые не постыдится использовать в своем хозяйстве даже самый упорный сторонник экологичного садоводства.

В нашей стране большинство гуминовых удобрений изготавливают на основе торфа, а ведь именно в нем мы выращиваем рассаду, им структурируем почву или регулируем ее пониженную кислотность. Впрочем, уголь, древесина и сапропель (илистые отложения со дна озер и болот) также могут стать основой для гуматов и при том не нанесут никакого вреда вашему урожаю.

Какое гуминовое удобрение выбрать и как применять

Прежде чем покупать одну из многочисленных имеющихся на прилавках магазинов емкость с заветной надписью, разберитесь, как вы будете ее использовать. Эффективнее всего обрабатывать препаратами на основе гуминовых кислот семена , клубни , клубнелуковицы и рассаду перед высадкой в грунт. Именно таким способом гуматы стимулируют максимальную всхожесть, улучшают приживаемость и защищают от неблагоприятных погодных факторов.

Выбирая препарат, нужно стараться получить от него максимум пользы. Чистые гуматы не так интересны и полезны, как средства, содержащие в одном флаконе соли гуминовых и кремниевых кислот, а также микроэлементы. К таким средствам относится Энерген Аква, продающийся в емкостях по 10 мл.

Можно предположить, что такого крошечного пузырька ни на что не хватит, и взять бутылку побольше, желательно хотя бы литровую. Но все не так просто: в небольшой упаковке содержится концентрат, а рабочего раствора из него можно приготовить до 10 л, в зависимости от того, для чего вы планируете его использовать.

Важно понимать, что просто полить все первым попавшимся гуминовым удобрением и ждать вау-эффекта не имеет смысла. С препаратами нужно обращаться строго по инструкции, чтобы они успевали подействовать.

Для полива:

5 мл на 10 л воды

Для опрыскивания:

5 мл на 3 л воды

Для полива:

5 мл на 10 л воды

Для опрыскивания:

1,5 мл на 10 л воды

10 л на 100 кв.м

Повысить урожайность растений на 30-40%, снизить содержание нитратов в плодах, нейтрализовать радионуклиды и соли тяжелых металлов, ускорить созревание овощей и ягод на 7-10 дней – всего этого вы легко добьетесь с препаратом Энерген Аква.

Что такое гумус и как его используют?

Что такое гумус, какими свойствами он обладает и как именно его используют, до конца известно далеко не всем. При этом данное слово хорошо знакомо многим дачникам и огородникам, выращивающим различные кустарники, плодовые деревья и овощи, а также увлекающимся разведением цветов. Естественно, опытные садоводы знают все о гумусе и имеют соответствующий опыт его эффективного применения. В то же время ответы на целый ряд вопросов актуальны для большого количества новичков.

Что это такое

Чаще всего, услышав слово «гумус», люди вспоминают о перегное или компосте. В какой-то степени это и правильно. Подобного отношения вполне достаточно для понимания основных свойств соединения и того, какую оно играет роль в растениеводстве, какое значение имеет в почвообразовании. Однако с целью углубления знаний и приобретения навыков максимально эффективного применения стоит рассмотреть его особенности подробнее.

По своему определению гумус – это органическое соединение, которое является составляющей разных почв и пригодно для пищи растений. Его значение для экосистемы невозможно переоценить, поскольку речь в данном случае идет об одном из ключевых способов пополнения биологических ресурсов. Анализируя качества и свойства соединения в целом и отдельных минеральных веществ, входящих в его состав, необходимо особое внимание уделить ряду ключевых моментов:

- Основной компонент, которым является гуминовая кислота, максимально позитивно воздействует на корневую систему и способствует ее активному росту и развитию.

- В процессе разложения органики активно выделяется углекислота, которая, как известно, жизненно необходима для полноценного дыхания растений.

- Обеспечивается создание влажной, насыщенной кислородом почвы необходимой толщины, имеющей предельно устойчивую структуру. Параллельно происходит разрыхление плотных слоев грунта, а также фиксируются слишком рассыпчатые субстраты. Другими словами, предотвращается почвенная эрозия, поддерживается баланс, повышается плодородие.

- Гумус – это благоприятная среда, в которой накапливаются бактерии и микроорганизмы, необходимые для создания полезных органических соединений.

- Токсичные вещества образуют в итоге неактивные соединения, за счет чего эффективно предотвращаются их распространение и негативное воздействие.

- Часто можно наблюдать, как гумус окрашивает почву в темный цвет. Подобное явление обусловлено присутствием соответствующего черного пигмента. В результате происходит максимальное поглощение солнечного света и энергии, прогревающих плодородные слои.

Помимо всего перечисленного, также стоит отметить повышенное содержание целого перечня химических элементов. В ходе распада органических компонентов происходит выделение таких необходимых для роста растений калия, фосфора, азота и прочих веществ.

Чем отличается от перегноя

Если обратиться к научным источникам, то гумусовый слой можно охарактеризовать как систему, состоящую из азотистых образований. Последние – это результат процесса минерализации остатков растительности.

Стоит учитывать, что протекание этой самой минерализации напрямую зависит от ферментативного влияния, создающегося благодаря жизнедеятельности микроорганизмов. Они, кстати, представляют собой одну из основных составляющих субстрата. В упрощенном варианте речь идет о результатах перегноя, которые можно получить на любом участке.

Если дословно перевести термин «Humus» с латыни, то получится «Земля», то есть основной компонент, который состоит, прежде всего, из питательных веществ. Перегной и гумус – это абсолютно различные понятия, поскольку имеются в виду существенные отличия в процессах создания одной и другой субстанции. Так, первое понятие подразумевает субстрат, в обработке которого не принимают участие дождевые черви. При этом в ситуации с гумусовым образованием им отводится ключевая роль. В итоге получается, что перегной – это одна из стадий создания гумуса.

Состав

В контексте структуры рассматриваемый слой почвы представляет собой целый комплекс химических элементов и веществ. Можно выделить две основные составляющие, а именно:

- органическая часть, на долю которой приходится до 90%, в ее составе присутствуют фульвокислоты, гуминовые кислоты и гуматы;

- неорганические компоненты (оставшиеся 10% – это, как правило, минералы, относящиеся к фульватам).

Гуминовые кислоты

В данном случае речь идет о высокомолекулярных соединениях, одной из основных характеристик которых является присутствие азота. Помимо этого, они имеют так называемое циклическое строение. Важно учесть отсутствие растворимости в воде данной категории органических кислот и растворимость в слабощелочной среде. Их структура предусматривает следующие составляющие:

- углерод – 50%;

- кислород – 40%;

- водород – 5%;

- азот – 5%.

Гуматы

Гуматы являются результатом взаимодействия описанных выше кислот и минеральных веществ, содержащихся в почве. Их разделяют на гуматы кальция, магния и щелочи. При этом последние характеризуются повышенной растворимостью в воде, а также способностью образования коллоидных растворов. Для двух других разновидностей растворимость несвойственна из-за особенностей их структуры.

Фульвокислоты

В данном случае имеется в виду категория высокомолекулярных, органических, азотосодержащих кислот. К основным характеристикам при этом относятся водная, щелочная и кислотная растворимости. В состав фульвокислоты входят:

Присутствие в составе гумусного слоя данных соединений обеспечивает максимальную стимуляцию разрушения минералов.

Как образуется

По законам природы все живое после гибели становится частью формирования и круговорота питательных веществ. Так, поверхностный слой почвы образуется за счет скопления остатков органики. Кстати, именно он представляет собой источник энергии, столь необходимый для растущих представителей флоры.

Важно помнить, что с учетом особенностей своего строения травы, кустарники, деревья и другая растительность не обладают способностью получать органические соединения напрямую. Другими словами, им требуется подготовленное питание, а именно мелкие частицы, которые могли бы активно впитываться вместе с влагой корневой системой.

Стоит отметить, что питательный слой образуется в основном из растительных, а не животных остатков.

Непосредственными участниками процесса формирования описываемой среды являются многие обитатели различных слоев почв. Так, в ее образовании участвуют следующие живые организмы:

- насекомые;

- простейшие;

- грибы и лишайники;

- бактерии;

- беспозвоночные.

Ученые в ходе экспериментов и исследований выяснили, что ежегодно на гектаре плодородной почвы может образовываться до тонны микроорганизмов. При этом каждый из видов выбирает для себя определенную пищу с учетом вкусовых предпочтений. В результате жизнедеятельности происходит естественная переработка мертвой органики с образованием новых соединений.

В самом начале рассматриваемой пищевой цепочки стоят мельчайшие организмы, в задачу которых входит переработка наиболее поддающихся разложению частиц. За потребление крупных элементов уже отвечают грибы, а также бактерии, которые в результате производят кислоты. Последние необходимы для синтеза более сложных соединений, отличающихся повышенной питательностью.

Однако ключевую роль в создании гумусного слоя выполняют именно кольчатые черви, разновидности которых являются обитателями плодородной почвы. Помимо непосредственного поедания и переработки органики, они за счет создания проходов разрыхляют почву, обогащая ее кислородом и необходимой растениям влагой.

Кстати, еще в середине прошлого столетия была озвучена идея одомашнивания и разведения червей именно для производства гумуса.

Важно помнить, что описываемый процесс является динамическим. Его основная особенность заключается в неравномерности постоянного синтеза и разложения органики. В итоге образование питательного слоя во многом зависит от разных факторов, включая состояние окружающей среды. Так, к примеру, при влажном и теплом климате процесс переработки существенно ускоряется, из-за чего нужный слой просто не успевает сформироваться.

Однако в холодных условиях образование среды происходит слишком медленно, а также наблюдается недостаток исходных материалов в виде отмерших органических соединений. Получается, что оптимальным вариантом будет умеренный климат. Также важно отсутствие избыточной влажности.

Типы почв по гумусному слою

Изначально необходимо напомнить, что содержание гумуса в почве – это показатель вариативный, который зависит от разных факторов. При этом максимальное его значение способно достигать отметки в 15% (именно столько его содержит чернозем, являющийся наиболее плодородной категорией). Важно иметь в виду, что уровень гумуса в том или ином типе почв является основным критерием для классификации последних. С учетом удельного веса рассматриваемого слоя выделяют четыре разновидности:

- Малогумусовые с концентрацией питательной среды в пределах 1%. В данном случае характерной чертой будет минимальная растительность. Также в верхних слоях содержится наибольшее количество мульчи. Для подобных почв характерны низкое проникновение влаги и кислорода и минимальная активность микроорганизмов. В качестве примера можно привести свойственные для хвойных лесов подзолистые почвы.

- Умеренно гумусовые, для которых характерен удельный вес на уровне 1–2%.

- Средне гумусовые – содержание органики в почве не превышает 3%.

- Гумусные с удельным весом органических соединений в пределах 3–5%. Чаще всего применяются при разведении цветов и на огородах.

Например, содержание гумуса в серых лесных почвах, образующихся преимущественно на территориях, занятых лиственными лесами, варьируется от 2 до 8%. Это свидетельствует о средних показателях плодородности. Почвы с учетом особенностей гумусного слоя принято подразделять также на четыре категории:

- Подзолистая (мор), характеризующаяся повышенной грубостью, высоким содержанием детрита и пониженной активностью микроорганизмов, отвечающих за формирование питательной среды.

- Дерново-подзолистая (модер), для которой характерен средний показатель биоактивности. В данной категории почв сохраняется кислая среда, а также фиксируется незначительное взаимодействие с минеральной составляющей.

- Чернозем (мюлль) с мощным образованием гумусного слоя и максимальной его концентрацией. Естественно, такие районы являются наиболее популярными с точки зрения растениеводства.

- Дерново-глеевая (анмоор) – вид почвы, формирование которого происходит в местах временного увлажнения (к примеру, верховые болота).

Помимо всего перечисленного, также существуют почвы низинных болот. Они относятся к богато обогащенному типу и свойственны для эутрофных торфов.

Использование

В природе создание полноценной питательной среды, а, следовательно, и формирование плодородного слоя почвы является естественным процессом. Отмирающие листья и плоды, а также травы и части кустарника опадают на землю, где и превращаются в метры соответствующей среды. Но в условиях приусадебных участков с необходимым обновлением гумуса могут возникать проблемы, поскольку в описанном природном цикле участвует мало плодов и других частей возделываемых культур. О естественном обогащении почвы в горшках для комнатных цветов вообще говорить не приходится.

Доля питательных веществ в грунте постоянно сокращается, что крайне негативно отражается на состоянии растений, которые начинают чахнуть и даже могут погибнуть. Исходя из этого, требуется постоянно повышать плодородность почвы посредством внесения подкормки. Составами, эффективно стимулирующими формирование гумуса, являются навоз, помет и компост.

Важно помнить, что каждая из подкормок имеет свои особенности. Так, птичий помет, относящийся к активно разлагающейся органике, настоятельно рекомендуется применять в разбавленном водой виде. Это позволяет всем необходимым веществам максимально быстро проникать в почву.

Многие опытные огородники и садоводы знают, что оптимальным вариантом является использование именно компоста. Помимо всего прочего, к его явным преимуществам относится максимальная простота приготовления.

Важно отметить, что общей чертой всех без исключения органических удобрений является их полная безвредность для человека и животных. Другими словами, это на 100 процентов экологически чистый продукт. Именно по этой причине применение подобных соединений допускается на всех этапах роста любых культур, а именно:

- приготовление питательных растворов для предварительного замачивания черенков и семян;

- выгонка рассады, которую, как показывает опыт многих дачников, гумус максимально эффективно стимулирует;

- внесение удобрений при высадке растений в грунт;

- приготовление питательных добавок для полива на всех этапах роста;

- приготовление растворов для опрыскивания;

- подготовка садовых культур к зимовке.

Как уже было отмечено, наиболее благоприятной средой для формирования гумусного слоя является компост. Чтобы его приготовить непосредственно на участке, потребуется органика в качестве основного сырья. С этой роль успешно справятся любые отходы, имеющие растительное происхождение. Также необходимо уделить внимание оборудованию места и соблюдению простейших правил технологии.

О том, как самостоятельно сделать компостную яму и получить качественный гумус, вы можете узнать в следующем видео.

Источник https://biogumus.pro/usefull-information/why.html

Источник https://www.ogorod.ru/ru/now/fertilizers/14842/guminovye-udobreniya-chto-eto-takoe-i-kak-oni-pomogayut-uvelichivat-urozhaj.htm

Источник https://stroy-podskazka.ru/pochva/chto-takoe-gumus-i-kak-ego-ispolzuyut/