Глава 4 лечебное плавание

4.1. Организационно-методические основы лечебного плавания

4.1.1. Лечебное плавание как средство физической реабилитации

В последнее время в связи с технологизанией и индустриализацией общества у человека увеличилось время па досуг, повысилось внимание к здоровому образу жизни и соответственно существенно возрос интерес к различным оздоровительным видам физической культуры.

Физическая активность в воде всегда была популярна. Плавание является наиболее традиционной формой оздоровления организма. Его лечебное действие на функциональные системы человеческого организма известно с давних времен. Еще в Древней Индии, Египте, Греции и Средней Азии проводились многие религиозные обряды, которые были так или иначе связаны с водой. В России особый интерес к водным процедурам проявился с середины XIX в., в начале прошлого века на многих курортах стали появляться бассейны. В настоящее время сеть бассейнов н системе лечебно-профилактических учреждений и зонах организованного отдыха постоянно расширяется. Однако огромная оздоровительная роль плавания недооценивается. Его редко используют в качестве лечебного средства, поскольку врачи не всегда знакомы с методиками его применения в медицине и физической реабилитации.

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),реабилитация — это совокупность мероприятий, обеспечивающих лицам с нарушениями функций в результате болезней, травм или врожденных дефектов приспособление к новым условиям жизни в обществе. Поэтому реабилитацию можно рассматривать как многофакторную социально-медицинскую систему восстановления здоровья. Одной из ее составляющих является физическая реабилитация, которая представляет собой лечебно-педагогический процесс восстановления здоровья и трудоспособности человека с использованием всех форм лечебной физической культуры (активные средства), массажа, физиотерапии и природных факторов (пассивные средства).

Вода — непривычная для человека среда, поэтому она оказывает глобальное воздействие на весь организм.

Лечебное плавание является:

уникальным средством лечебной физической культуры (ЛФК) и физической реабилитации человека в целом;

незаменимым видом физических упражнений для лиц, имеющих существенные ограничения для занятий физической культурой на суше (такие, как варикозное расширение вен, опущение внутренних органов, остеохондроз, гипертония и многие другие);

эффективным средством, которое укрепляет сердце, активизирует дыхание и кровообращение, снимает ощущение скованности в суставах и позвоночнике, улучшает обмен веществ, закаливает организм.

Поэтому лечебно-оздоровительное плавание необходимо по возможности применять практически на всех этапах лечения, но особенно в восстановительном периоде во всех лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях: больницах, поликлиниках, диспансерах, специализированных центрах и санаториях.

При выполнении физических упражнений в водной среде организм, как единая целостная система, отвечает совокупностью сложных реакций кожи, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мышечной систем, теплообмена и окислительно-восстановительных процессов. Лечебное действие физических упражнений в воде осуществляется на основе:

тонизирующего влияния — изменения интенсивности протекающих в организме процессов (повышения тонуса);

трофического действия — улучшения обменных процессов, процессов регенерации;

формирования компенсации — временного или постоянного плавательного замещения утерянной функции;

нормализации функций — восстановления функций органа и всего организма в целом.

При планировании занятий лечебной гимнастикой в бассейне следует учитывать специфику воздействия водной среды на организм человека. Существенную роль играет значительное уменьшение тяжести тела в воде под действием выталкивающей силы. Это очень важно при физической тренировке для лиц с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой и других систем (например, облегчается восстановление навыков ходьбы). Температурное воздействие водной среды определяется значительно большей по сравнению с воздухом теплоемкостью и теплопроводностью. Можно использовать закаливающий эффект холодной воды (при активных движениях в воде человек выдерживает более низкую се температуру), лечебное действие теплой воды (способствующей уменьшению боли, рефлекторной возбудимости и спастичности мышц). Упражнения в воде оказывают также психотерапевтическое воздействие: облегченные и безболезненные движения улучшают самочувствие, укрепляют веру в исцеление.

Противопоказано заниматься лечебно-оздоровительным плаванием в следующих случаях:

при всех заболеваниях в острой форме и хронических заболеваниях в стадии обострения;

при желчно- и мочекаменных болезнях, легочной и сердечной недостаточности III степени, хронических неспецифических болезнях легких в III стадии, эпилепсии, внезапных потерях сознания;

при заболевании кожи, глаз, лор-органов;

при недержании мочи и кала, обильных выделениях мокроты, открытых ранах, гельминтозах (глистных заболеваниях), венерических болезнях и бациллоносительстве после инфекционных заболеваний.

4.1.2. Организация занятий лечебным плаванием

Плавательные бассейны, особенно используемые для лечебных целей, являются уникальными сооружениями. Они могут быть открытыми и закрытыми, с размерами ванны, как правило, 25х(8 — l2)x(I,I —1,8) м. На глубине 1,8 м и более устраивают уступы для отдыха или поручни. К воде в плавательном бассейне предъявляются те же требования, что и к питьевой воде. Искусственное освещение должно приближаться к естественному. Температура воздуха в лечебных ваннах — не менее 26 «С, воды — не ниже 28 °С (в закрытых лечебных бассейнах), в открытых — на 2 °С выше. При наличии дополнительной ванны (5—10×5 м) ее по возможности наполняют теплой (37 — 38 °С) морской водой (например, для лечения травм опорно-двигательного аппарата, некоторых заболеваний нервной системы).

Обязательно должен быть обеспечен санитарный надзор за местами проведения занятий.

Для окраски ванн предпочтительны светлые тона: белый, светло-зеленый, светло-голубой, т.е. тона, придающие воде приятный оттенок. Хороший психологический фон создает разноцветная подсветка воды через подводные иллюминаторы, а также использование музыкального сопровождения занятий.

Необходимое оборудование для лечебного бассейна: разделители дорожек с волногасящим эффектом, часы или электронное табло, шесты, плавательные доски и (или) надувные резиновые круги, «колобашки». Дополнительное оборудование: надувные или пенопластовые поддерживающие поплавки, которые закрепляются на спине или плечах занимающегося, плавательные очки, специальные тренажеры, гимнастические палки, кистевые лопаточки, ласты, мячи, предметы для игр на воде.

Благоприятное воздействие на организм оказывают бани с сухим паром. Они используются для лечения опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, системы кровообращения, а также оказывают общеукрепляющее действие на организм. В последние годы большое внимание уделяется оборудованию массажных ком-цат со специальными столами и гидромассажными ваннами.

Непосредственно перед занятием плаванием в заде ЛФК или в зале «сухого плавания» при бассейне могут проводиться подготовительные, имитационные и специальные лечебные упражнения. Значительная часть их выполняется в и. п. лежа или сидя, поэтому зал должен быть оснащен поролоновыми матами, гимнастическими скамейками. Желательно, чтобы на стенах были зеркала. С их помощью можно контролировать правильное выполнение имитационных упражнений. Гимнастические стенки и перекладины необходимы для выполнения упражнений в висе. По возможности устанавливают специальные тренажеры для обучения плаванию.

В бассейне обязательно должны работать специалисты, прошедшие соответствующую подготовку, врач, инструктор-методист по плаванию и реабилитолог.

Работа специалистов кабинета врачебного контроля заключается:

в организации надзора за местами и условиями проведения занятий;

в контроле за состоянием здоровья занимающихся;

в проведении врачебно-педагогических наблюдений и функциональных проб;

в участии в планировании и контроле за проведением занятий;

во врачебных консультациях по вопросам оздоровительного

в санитарно-просветитсльской работе с занимающимися, профилактике травматизма и оказании неотложной помощи;

при необходимости в контроле за проведением физиотерапевтического лечения, массажа, процедур в сауне.

На всех занимающихся должны быть заведены специальные медицинские карточки с краткой характеристикой программы и методики занятий.

Периодически необходимо проводить диагностику функционального состояния организма, оценку адекватности применяемых нагрузок и эффективности занятий с помощью функциональных проб. Наиболее простыми и доступными являются: 1) проба Мартине; 2) специальные функциональные тесты — спирометрия (в первую очередь при заболеваниях дыхательной системы), ортоста-тическая проба (для исследования вегетативной нервной системы), гониометрия (для определения объема движений в суставах); 3) специальные контрольные упражнения (для оценки силы мышц).

При проведении пробы Мартине вначале измеряются исходный пульс (ЧСС) и артериальное давление (АД), затем больному пред-

лагается выполнить 20 приседаний за 30 с. Изменения показателе^ ЧСС и АД оцениваются за первые 10 с после нагрузки и затещ; каждую минуту до полного восстановления. Степень изменений показателей ЧСС и АД на первой минуте после нагрузки опреде-,1 ляется в процентах к исходной величине. Типы реакции на нагруз-| ку представлены в таблице 23. 1

Таблица 23 ^ Типы реакции на нагрузку при выполнении пробы Мартине Я

Изменение показателей и первые 10 с

АД систолическое (максимальное)

Увеличение на 50-75%

Снижение на 10-25%

Промежуточный тип реакции

Значительное повышение (до 200 мм рт. ст. и выше)

Гипертоническая болезнь, выраженное физическое перенапряжение, переутомление

Значительное повышение (до 90 мм рт. ст. и выше)

Со ступенчатым подъемом максимального АД

Незначительное, но резкое повышение на 2 —3-й минуте восстановлен ия

Переутомление, ухудшение приспособительной реакции ССС к нагрузке

«бесконечного тона» (nayiaeT до 0 мм рт. ст., но фактически выше)

Значительное повышение (до 200 мм рт. ст. и выше)

Перенесенные инфекционные заболевания, утомление, у подростков и юношей — в норме

Окончание таблицы 23

И !1енепие пока щюей в перьые К) с

АД лиасюли-чеекое (минимальное)

АД систолическое (максимальное)

Увеличение на 120-150%

Незначительное повышение или снижение

Функциональная неполноценность ССС, переутомление, перенесенные заболевания

Большое значение имеет анализ восстановительного периода после функциональной пробы. Чем быстрее ЧСС и уровень АД восстанавливаются до исходных величин, тем выше оценивается функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС). После функциональной пробы с 20 приседаниями восстановление ЧСС до нормы должно происходить в течение 2 мин, АД — к концу 3-й минуты. Удовлетворительная реакция организма на нагрузку также характеризуется хотя и повышенными изменениями ЧСС и АД, но при длительности периода восстановления не более 3 мин. К неудовлетворительным типам реакций (помимо гипотонического, гипертонического, ступенчатого и дистонического) может относиться и пормотонический тип, если восстановление ЧСС и АД происходит позже 5 — 6 мин восстановительного периода.

Другой пробой для анализа периода восстановления является бег на месте в максимальном темпе 15 с, бег в темпе 180 шагов/мин — 60 с, 60 подскоков — 30 с (применяется па заключительных этапах лечения) и др. О реакции организма на такую нагрузку судят по ЧСС, подсчитанной после восстановления 3 раза по 10 с. Пульс в первые 10 с после нагрузки принимается за 100%, от 30 до 40 с восстановления в норме он составляет 75 — S0 % от первоначального измерения, от 60 до 70 с восстановления — 55 — 60 % от первоначального измерения.

Если числа, выраженные в процентом соотношении, более высокие, то это говорит о неадекватности нагрузки возможностям организма. В соответствии с полученными данными корректируются тренировочные задания.

Изучение функции внешнего дыхания проводится с помощью спирометрии. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — это максимальное количество воздуха, выдыхаемое после максимально глубокого вдоха. Этот показатель наиболее доступен для измерения и объективно характеризует функции внешнего дыхания. Уменьшение ЖЕЛ

происходит при многих заболеваниях и сопровождается ослабле-Ж нием дыхательной мускулатуры, уменьшением растяжимости лег-Щ кихи грудной клетки. Для оценки теста можно использовать ж из-Я ненный показатель, представляющий собой частное от де~ Ж ления ЖЕЛ, выраженного в мл, на общую массу тела в кг. У муж- щ чин жизненный показатель находится в пределах 65 — 70 мл/кг, у Щ женщин — 55 — 60 мл/кг. Более низкие показатели свидетельству- щ ют о недостаточной ЖЕЛ. щ

Ортостатическая проба используется для сравнения ЧСС и АД щ в горизонтальном и вертикальном положениях. Оптимальная реак- Ж ция организма при переходе в вертикальное положение — увели- Щ чение ЧСС до 20 уд./мин, систолическое давление не изменяется ж или понижается на 5— 15 мм рт. ст. (постепенно повышаясь вдаль 1 — Ц нейшем), диастолическое давление повышается не более чем на .1 5— 10 мм рт. ст. j

При травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата для М определения объема движений в суставах и оценки его изменений | в результате физических занятий используют гониометрию. Ампли- туда движений, т.е. разница между максимально возможным разги- > банием и сгибанием в суставе, измеряется в градусах с помощью С угломера. «■»

Оценить силу и выносливость различных групп мышц можно с ;■ помощью специальных контрольных упражнений. Так, например, в X ортопедии (при нарушениях осанки) используют следующие тесты: »„

о силе и выносливости мышц — разгибателей туловища судят по времени удержания верхней части туловища на весу (норма — *; не менее 1 мин), а также по состоянию мышц, обеспечивающих ; наклоны вправо и влево;

о силе выносливости мышц живота судят по числу переходов :■’ из положения лежа на спине с фиксированными ногами в поло- X жение сидя (норма — не менее 15 раз). %

В травматологии при травме плечевого сустава для перевода боль- * ного на следующий период лечения используют контрольное упражнение на поднимание и удержание вытянутой вперед руки в течение нескольких секунд.

На протяжении курса занятий лечебно-оздоровительным плаванием необходим тщательный и систематический врачебный контроль. Показатели различных функциональных проб обеспечивают дифференцированный подход к назначению индивидуального комплекса на занятиях.

4.1.3. Методика проведения занятий лечебным плаванием

Лечебное плавание объединяет в единое целое два процесса: специфический тренировочный и педагогический. Характерной его особенностью как средства ЛФК является сочетание в специфичен

tKOM тренировочном процессе лечебных воздействий: общего (укрепление здоровья, развитие и закрепление навыков движения, волевых качеств) и специального (восстановление нарушенных функций организма). Педагогический процесс заключается в том, чтобы воспитать у больного сознательное отношение к использованию физических упражнений, привить ему навыки рационального планирования общего режима (в том числе режима движений), навыки гигиены и закаливания организма.

При составлении программ по лечебному плаванию нужно обязательно учитывать общие методические принципы, которые позволяют обеспечить высокую эффективность лечебного действия упражнений в воде: своевременное (раннее) начало реабилитационных мероприятий, комплексное использование различных средств (их всестороннее воздействие на организм), индивидуализацию программы (в зависимости от возраста больных, характера их заболевания, общего состояния организма, степени физической подготовки, умения держаться на воде и т.п.), адекватность и постепенность нарастания нагрузки, системность воздействия (тщательный подбор упражнений и последовательность их выполнения), цикличность, регулярность воздействия и его длительность, применение новых и разнообразных упражнений, использование методов контроля. Основные группы упражнений и их содержание, применяемые в лечебно-оздоровительном плавании, приведены в таблице 24.

Применяемые гимнастические упражнения в воде у бортика могут быть самыми разнообразными. Они классифицируются по следующим признакам:

по анатомическому признаку ~ для развития мелких (движения пальцами, стопами, кистями), средних (движения шеей, голенями, бедрами, предплечьями, плечом) и крупных (движения верхними или нижними конечностями, туловищем) групп мышц;

по характеру мышечного сокращения — динамические и статические, когда мышца напрягается, но движения не происходит (условно сюда относятся дыхательные упражнения);

по степени активности — активные (самостоятельное движение), активно-пассивные (например, помогая здоровой рукой),

Также применяются упражнения: на растягивание в равновесии, направленные на повышение подвижности в суставе; координацию; укрепление ослабленных и расслабление напряженных мышц, т.е. корригирующие; расслабление с использованием предметов и

снарядов; дыхательные.

По своей направленности все упражнения делятся на общераз-виваюшие (общеукрепляющие) и специальные, предназначенные для избирательного воздействия на определенный сегмент опорно-двигательного аппарата или на весь организм. При этом одно и то же упражнение может в зависимости от целей и задач комплек-

Табл и ua Физические упражнения в воде, применяемые в лечебно-оздоровительно

Оздоровительное (лечебное) плавание: что нужно для максимальной пользы

Оздоровительное плавание – это подразделение оздоровительной физической культуры, отличительной чертой которого является воздействие на организм воды. Главные его цели – укрепление здоровья, улучшение физической формы, гармоничное влияние на все тело.

Польза и вред

Сложно переоценить пользу детского оздоровительного плавания, и также трудно найти признаки его вредного действия.

- Это жизненно-важный навык, необходимый, как для укрепления здоровья, так и для собственной безопасности в опасных ситуациях на воде;

- Является эффективным инструментом закаливания, что формирует естественную стойкость к простудным инфекциям;

- Гармонично развивает все мышцы тела, задает адекватную и равномерную нагрузку;

- Помогает устранить или минимизировать нарушения в работе опорно-двигательного аппарата;

- Улучшает чувство равновесия, координации в пространстве;

- Благотворно воздействует на нервную систему, что обуславливает присутствие занятий в бассейне во многих реабилитационных программах при расстройствах ЦНС;

- Усиливает функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной, обменных систем;

- Отлично тренирует дыхательную мускулатуру;

- Практически, не травмоопасно для опорно-двигательного аппарата. Отлично разгружает позвоночник и суставы;

- Подходит для пожилых и людей с нарушениями двигательных навыков;

- Способствует похудению.

Может ли физкультурно оздоровительное плавание в бассейне как-то навредить?

- Только если есть прямые противопоказания на любые занятия в бассейне. В таком случае Вам и справку для посещения не дадут;

- Или занимающийся не соблюдает программу, не придерживается методики;

- И, разумеется, если посещает бассейн при плохом самочувствии или обострении хронических заболеваний.

Что такое оздоровительное и лечебное плавание?

На первый взгляд, понятия лечебного плавания и оздоровительного, для детей и взрослых, кажутся синонимами. И действительно, это очень похожие виды, поскольку оба преследуют цели оздоровления, улучшения физического состояния, приведения мышц в тонус. Однако, разница тоже есть.

Оздоровительное – занятия с целью поддерживать желаемый уровень здоровья, профилактики возрастных заболеваний, улучшения общего качества жизни. Вид показан здоровым или практически здоровым людям.

Лечебное — средство ЛФК, сочетающее в себе две цели: развитие закрепленных навыков движения и восстановление нарушенных опций организма. Является частью большинства реабилитационных программ при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, неврологических расстройств.

Таким образом, если выразиться проще, оздоровительное плавание – это занятия с адекватной нагрузкой людьми без особых проблем со здоровьем. А лечебное – специальные программы и методики, направленные на устранение и благоприятное течение хронических или врожденных заболеваний.

Ввиду похожести двух видов, нередко встречается понятие лечебно-оздоровительного плавания. Исходя из сказанного выше – это некий микс, который интерпретируется в соответствии с индивидуальными целями и задачами конкретного пловца.

Также, не будет ошибкой считать лечебное плавание подвидом оздоровительного, как и спортивное, прикладное, адаптивное и др.

Ниже рассмотрим виды оздоровительного плавания подробнее.

Про лечебное плавание в бассейне для детей и взрослых, как подвид оздоравливающего, мы уже пояснили выше.

Какие еще виды существуют?

- Лечебное (повтор для четкости структуры);

- Спортивное. Один из самых массовых и популярных видов спорта. Основные его отличия от оздоровительного – состязательность, работа «на время», конкуренция между «коллегами по цеху», стремительное увеличение нагрузки, ориентир на результат. Конкретно, спортивные состязания назвать полезным для здоровья мероприятием, нельзя. Есть даже знаменитая присказка: «Физкультура – лечит, спорт — калечит». Однако, существует понятие спортивно оздоровительного плавания, для детей и взрослых, вобравшее лучшие стороны обоих подвидов. Здесь, помимо стремления достичь высоких спортивных показателей, уделяется внимание самосовершенствованию и гармоничному развитию личности, приветствуется плавная и постепенная нагрузка, действует приоритетная установка на оздоровление;

- Прикладное. Подвид оздоровительного и спортивного вида, преимущественно направленный на обучение навыкам оказания помощи на воде (или под водой) во время боевых действий и стихийных бедствий. Упражнения по прикладному оздоровительному плаванию обязательно присутствуют в любой программе обучения.

- Адаптивное. Это специальная методика, учитывающая особенности и навыки лиц с расстройствами аутистического спектра. В наши дни адаптивное плавание для детей с ментальными нарушениями – популярный вид реабилитации, демонстрирующий высокие результаты, с широкими перспективами развития.

- Реабилитационное. Разновидность физической реабилитации при различных заболеваниях организма.

Отличия от спортивного вида

Мы бы хотели подробнее пояснить, чем отличается оздоровительное плавание от спортивного, для этого составили наглядную таблицу.

| Критерий | Оздоровительное | Спортивное |

| Соревновательный режим | Слабо выражен | Обязательно |

| Работа на улучшение «времени», ориентир на результат | Нет | Да |

| Конкуренция между занимающимися | Нет | Есть |

| Главная цель | Оздоровление, реабилитация | Спортивный результат любой ценой |

| Темп увеличения нагрузки | Плавный | Скачкообразный, резкий |

| Скорость движения | Равномерная | Разная, согласно выбранной тактике |

| Интенсивность и объем нагрузки | Оптимальная возрастной группе дозировка дистанций | Высокие, работа на износ |

| Возможность получить награду, разряд, категорию | Нет | Да |

Спортивно оздоровительная программа по плаванию (или нечто среднее из обеих колонок таблицы) позволяет полноценно нагрузить пловца, без ущерба для его здоровья. Подходит как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Является отличной методикой для самоопределения – помогает понять, хотите ли вы, действительно, уйти в «высокий спорт».

Как выбрать методику?

Существуют разные методики оздоровительного плавания. Они зависят от многих факторов:

- Состояние здоровья пловца;

- Возраст;

- Уровень физической подготовки;

- Особенности развития;

- Личные предпочтения;

- И т.д.

- Обычные оздоравливающие занятия проходят не реже 3 раз в неделю;

- Длительность одной тренировки – не менее 35 минут;

- Упражнения в рамках реабилитации выполняются строго под наблюдением врача ЛФК;

- Занятие по лечебному плаванию менее интенсивно и короче – около 15-20 минут. Тренировки проводят курсами по 10-21 день 3-4 раза в год;

Основные принципы оздоровительно адаптивного плавания:

- Последовательность – от легких упражнений к сложным;

- Постепенность – плавное увеличение нагрузки;

- Систематичность – регулярные занятия без пропусков;

- Доступность – все задания простые и понятные, их выполнение приносит чувство удовлетворения;

- Наглядность – совокупность методов рассказа и показа преподавателем;

- Индивидуализация – учет психических особенностей занимающегося, наличия патологий и состояния физической формы;

- Всесторонности – упражнения нацелены на комплексное лечебное воздействие на все группы мышц и суставов.

Подбор упражнений для оздоравливающего, лечебного и адаптивного плавания необходимо осуществлять, отталкиваясь от оценки физического и психического состояния здоровья пловца.

Вот список категорий, среди которых нужно выбрать наиболее близкую:

- Оздоравливающие плавательные упражнения для поддержания общего здоровья в соответствии с возрастом;

- Лечебное плавание в: травматологии, ортопедии, при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, обменной систем, при патологиях в органах пищеварения и мочевыделения, в гинекологии и при беременности;

- Адаптивное плавание в системе реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья: при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, угнетенном интеллекте, ментальных нарушениях.

Более точную методику, программу, а также список упражнений сформирует врач ЛФК в паре с лечащим врачом. Не рекомендуем самолечение, поскольку незнание медицинских нюансов может значительно ухудшить физическое состояние занимающегося. Исключение – оздоровительные тренировки при отсутствии видимых проблем со здоровьем.

Научная электронная библиотека

Лечебное плавание – одна из форм лечебной физической культуры (ЛФК), особенностью которой является одновременное воздействие на организм человека и воды, и активных движений.

Физические свойства водной среды резко отличаются от свойств воздушной среды, обычной для человека, и предъявляют организму иные требования. Двигательная деятельность пловца в водной среде вызывает изменения в деятельности всех органов и систем организма.

Оздоровительная роль плавания, по сравнению с другими видами физических упражнений, заключается в разнообразном воздействии воды на организм человека, которое связано с физическими, термическими, химическими и механическими свойствами водной среды.

Вследствие высокого сопротивления воды на метр проплыва расходуется в 4 раза больше энергии, чем при ходьбе с одинаковой скоростью. Этим объясняется чрезвычайно низкий коэффициент полезного действия при плавании (1–7 %) по сравнению с бегом (25–30 %).

Плавание и лечебная гимнастика в воде имеют неоценимое значение для посттравматических больных и больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При ограничении подвижности в суставах, снижении силы мышц, сопровождающихся болевыми ощущениями, лечебная гимнастика в воде имеет преимущество перед гимнастикой на суше. Эффект от занятий будет больше, если занятия в воде совмещать с занятиями на суше.

Лечебное и лечебно-оздоровительное плавание отличается от оздоровительного плавания контингентом занимающихся. Лечебным плаванием занимаются люди, имеющие ухудшение в состоянии здоровья, которое можно исправить или компенсировать с помощью специально подобранных средств.

К средствам лечебного плавания относят специальные упражнения, нацеленные на восстановление здоровья и физической работоспособности, нарушенных в результате заболеваний, а также после травм или перенесенных операций. Специальные средства дополняются средствами общеукрепляющего характера, направленными на оздоровление организма, развитие физических и волевых качеств, закрепление моторных навыков. Плавание имеет большое воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, лечебное, эмоциональное и прикладное значение.

Воспитательное значение плавания во многом зависит от организации процесса. Систематические занятия содействуют воспитанию у занимающихся чувства коллективизма, сознательной дисциплины, организованности, настойчивости и трудолюбия, смелости и уверенности в своих силах. Разнообразные упражнения способствуют совершенствованию двигательных способностей.

Эмоциональное значение водных занятий заключаются в снятии психологической напряженности у больных с хроническим течением заболевания, создании оптимистического настроения в многолетнем лечении.

Оздоровительно-гигиеническое значение плавания состоит не только в воздействии физических упражнений на организм, но и в благоприятном воздействии на него воды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает положительное влияние на нервную систему, активизирует обмен веществ, улучшает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Пребывание в воде совершенствует теплорегуляцию, закаливает организм. Давление воды на грудную клетку вызывает усиленную деятельность мускулатуры. Ритмичное и глубокое дыхание при плавании способствует повышению подвижности грудной клетки и увеличению жизненной ёмкости легких.

Прикладное значение плавания состоит в приобретении чрезвычайно важного для жизни умения плавать и умения оказывать помощь на воде.

Задачи лечебного плавания

Основные задачи лечебных физических упражнений на суше и в воде заключаются в следующем:

● разгрузка позвоночника – создание благоприятных физиологических условий для нормального роста тел позвонков и восстановления правильного положения тела;

● возможное исправление деформации;

● воспитание правильной осанки;

● улучшение координации движений;

● увеличение силы и тонуса мышц;

● постановка правильного дыхания;

● улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

● приобретение навыков плавания – освоение техник плавания;

● развитие волевых качеств и создание психического стимула для дальнейшего лечения;

● эмоциональная разрядка больных, профилактика психической перегрузки.

Медицинский контроль в лечебном плавании

Медицинский контроль на занятиях лечебным плаванием необходим:

1) для выявления противопоказаний к занятиям плаванием в связи с отклонениями в состоянии здоровья;

2) определения функционального состояния занимающегося с целью назначения соответствующей нагрузки по времени, объему, темпу;

3) контроля за состоянием организма в процессе занятий: изучения функциональных возможностей организма (поэтапный медицинский контроль) и влияния на организм отдельных тренировочных упражнений (текущий медицинский контроль и самоконтроль).

Две первые задачи решаются перед началом курса занятий лечебным плаванием, третья – в процессе занятий.

Выявляя противопоказания к занятиям плаванием, следует учесть, что при плавании существует возможность индивидуализировать нагрузку для каждого обучающегося с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, все, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата, дважды в год обязательно должны посещать врача-ортопеда.

Таким образом, осуществление медицинского контроля является важнейшей и неотъемлемой частью лечебного плавания при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Учебный материал по лечебному плаванию

Учебный программный материал по лечебному плаванию включает следующие разделы:

● методика лечебного плавания в травматологии и ортопедии;

● практические навыки по технике плавания при нарушениях осанки;

● практические навыки по технике плавания применительно к сколиозу (подготовительные упражнения и обучение технике плавания);

● специальные корригирующие упражнения при разных типах и степени сколиоза и других заболеваний;

● упражнения на суше и в воде.

Сообщение студентам знаний о воде, бассейне, правилах поведения и безопасности в бассейне. Гигиенические требования к пловцу. Профилактика простудных и грибковых заболеваний; профилактика травматизма на воде. Правила купания в открытых водоёмах. Оказание помощи утопающему. Спортивное плавание; основные стили плавания. Классификационная таблица разрядных нормативов для студентов определенного

вуза как дополнительный стимул к овладению техникой спортивного плавания. Лечебное плавание и его задачи. Влияние плавания на воспитание правильной осанки, укрепление свода стопы. Значение систематичности занятий плаванием. Особенности занятий лечебным плаванием при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Практические навыки по технике плавания.

Общие подготовительные упражнения для освоения с водой

На начальном этапе обучения плаванию многие занимающиеся неуверенно чувствуют себя в воде; их действия торопливы, плохо координированы, не согласованы с ритмом дыхания и направлены на то, чтобы удержаться на поверхности воды, поэтому они быстро утомляются.

Прежде чем начать изучать технику плавания, необходимо овладеть упражнениями для освоения с водой.

Общие упражнения на погружение, всплывание, лежание, скольжение, изучение правильного дыхания выполняются на первых четырёх–шести занятиях. Кроме того, упражнения на скольжение и постановку дыхания следует включать в последующие занятия, посвящённые освоению техники плавания.

На первых занятиях даётся общая характеристика подготовительных упражнений, объясняется их целесообразность в процессе обучения; показывается техника подготовительных упражнений; выполняются имитационно-подготовительные упражнения на суше, которые затем воспроизводятся в воде:

● удерживаться на воде в положении лёжа на груди, на спине, при этом менять положение рук и ног;

Для успешного обучения технике плавания в воде необходимо придерживаться следующей последовательности отработки плавательных элементов:

1) техника дыхания;

2) техника движений ногами с произвольным дыханием, с вы-

дохом в воду;

3) координация движений ногами и дыхания;

4) техника движений руками с произвольным дыханием;

5) согласование движений руками с дыханием;

6) взаимодействие движений ногами и руками с задержкой дыхания;

7) согласование движений руками, ногами и дыхания.

Методика проведения занятий

При составлении программ по лечебному плаванию необходимо учитывать общие методические принципы, которые позволяют обеспечивать высокую эффективность лечебного действия упражнений в воде:

– своевременное (раннее) начало реабилитационных мероприятий;

– комплексное использование различных средств (их всестороннее воздействие на организм);

– индивидуализацию программы (в зависимости от возраста больных, характера их заболевания, общего состояния организма, степени физической подготовки, умения держаться на воде и т.п.);

– адекватность и постепенность нарастания нагрузки;

– системность воздействия (тщательный подбор упражнений и последовательность их выполнения);

– цикличность, регулярность воздействия и его длительность;

– применение новых и разнообразных упражнений;

– использование методов контроля.

Основные группы упражнений и их содержание, применяемые в лечебном и оздоровительном плавании, приведены в табл. 1.

Упражнения в воде, применяемые в лечебном и оздоровительном плавании

Основные группы упражнений

Упражнения у бортика

Специальные комплексы гимнастических упражнений, выполняемые на различной глубине: разновидность ходьбы, бега, прыжков в воде; специальные упражнения на освоение с водой и обучение технике плавания

Плавание различными способами

Спортивные способы плавания (кроль на спине и на груди, брасс); прикладные способы плавания (брасс на спине, плавание на боку); индивидуально рекомендуемые (лечебные способы плавания); перечисленные способы со средствами облегчения плавания (ласты, плавательные доски, надувные резиновые круги) и с дополнительными нагрузками (лопатки для плавания, амортизаторы)

Игры, облегчающие освоение с водой; игры с элементами обучения технике плавания; игры с элементами прикладного плавания (ныряние, транспортировка предметов, прыжки с бортика); игры с элементами водного поло

Свободное плавание, купание

Физическая активность в воде по желанию занимающихся

Применяемые гимнастические упражнения в воде у бортика могут быть самыми разнообразными. Они классифицируются по следующим признакам:

● по анатомическому – для развития мелких (движения пальцами, стопами, кистями), средних (движения шеей, голенью, бедром, предплечьем, плечом) и крупных (движения верхними или нижними конечностями, туловищем) групп мышц;

● по характеру мышечного сокращения – динамические и статические, когда мышца напрягается, но движения не происходит (условно сюда относятся дыхательные упражнения);

● по степени активности – активные (самостоятельные движения), активно-пассивные (например, помогая здоровой рукой), пассивные.

В воде применяются также упражнения на растягивание, в равновесии, направленные на повышение подвижности в суставах; координацию; укрепление ослабленных мышц и на расслабление напряженных мышц, т.е. корригирующие; расслабление с использованием предметов и снарядов; дыхательные.

По своей направленности все упражнения делятся на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные, предназначенные для избирательного воздействия на определенный сегмент опорно-двигательного аппарата или на весь организм. При этом одно и то же упражнение может в зависимости от целей и задач комплекса упражнений при одних заболеваний рассматриваться как специальное, при других – как общеразвивающее.

Дозировка упражнений осуществляется выбором исходного положения (стоя у бортика, лежа на воде, в плавании); сложностью движения (степень усилия, амплитуда движений, нагрузка на мелкие или крупные мышечные группы и т.п.), наличием элементов облегчения плавания или дополнительной нагрузки, продолжительностью и темпом, количеством повторений. Обязательно подбирается оптимальное соотношение упражнений: общеразвивающих и дыхательных, у бортика и в плавании, по элементам и в координации, в свободном и ускоренном темпе, с активным (свободное плавание, купание) и пассивным отдыхом (расслабление, паузы отдыха), с различной глубиной погружения. Общий объем движений должен соответствовать режиму двигательной активности больного.

Начальное обучение движению ногами при плавании кроль на груди

и на спине

Объяснение, показ, имитация движений ногами. Выполнение движений «кроль» ногами, сидя на бортике и опустив ноги в воду.

Разучивание упражнений в упоре лёжа у бортика, взявшись руками за бортик с произвольным дыханием, затем с выдохом в воду.

Скольжение на груди и спине с работой ног при задержанном дыхании, потом с продолжительным выдохом и произвольным дыханием.

Плавание ногами с произвольным дыханием, с доской и на спине с вытянутыми руками вверх.

Плавание ногами с доской, с индивидуальной коррекцией. После того как студенты научатся проплывать до 25 м ногами кролем, на груди, с доской и на спине, вытянув руки вверх, можно переходить к изучению техники способом брасс на груди.

Движение «брасс» ногами на суше

Выполняется симметричными движениями. Из упора сидя на скамейке: разведение носков в стороны, носки на себя, пятки вместе; имитация движений в упоре сидя (пятки не отрывая от пола) и в упоре лёжа на груди на краю скамейки (ноги на весу).

Ноги «брасс» на груди

Тело пловца лежит горизонтально. В силу сложности координации следует начинать с овладения раздельной техникой движений. После овладения раздельной координацией занимающиеся легче и быстрее осваивают нормальное чередование движений ногами в согласовании с дыханием.

Техника плавания «кроль на груди»

Способ плавания «кроль» является самым быстроходным и популярным в спортивном плавании. Техника движений кролем на груди очень близка «кролевидным» способам плавания, таким как «кроль на спине» и «дельфин». Поэтому данный способ плавания особенно широко используется для обучения плаванию детей и подростков.

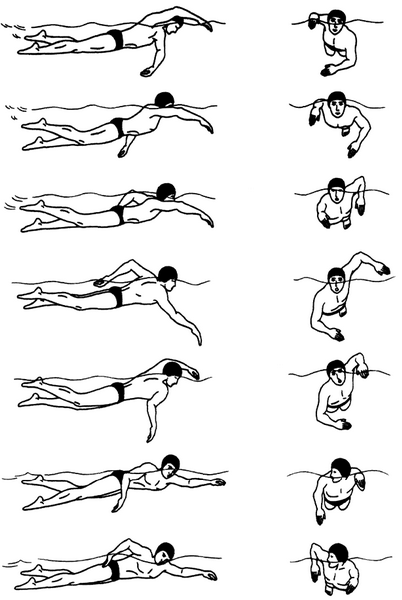

Кролем можно нырять под водой, работая одними ногами или помогая себе гребками рук брассом. При плавании кролем пловец выполняет попеременные движения руками и ногами: выполнив гребок одной рукой, пловец переносит ее вперед над водой, в это время другая рука заканчивает гребок и т.д. При плавании кролем тело лежит на поверхности воды почти в горизонтальном положении (рис. 1). Движения руками обеспечивают основную тягу, а движения ногами помогают поддерживать более высокое положение тела в воде. Вдох происходит при повороте головы в сторону.

Рис. 1. Техника плавания «кроль на груди»

Положение тела. Перед началом движения кролист лежит на поверхности воды горизонтально, в хорошо обтекаемом положении, лицо опущено в воду. С увеличением скорости он принимает более высокое положение и угол атаки уменьшается. Плечи пловца поворачиваются вправо-влево относительно продольной оси тела, упрощая выход рук из воды и движение их по воздуху и давая возможность при выполнении гребка рукой активно включать в работу мышцы туловища. Поворот плеч происходит при входе так, что из воды показывается подмышка.

Чтобы сделать вдох, пловец поворачивает голову в сторону. Поворот головы для вдоха, а также гребки руками вызывают небольшие колебания тела вокруг продольной оси.

Движения ногами. Пловец выполняет непрерывные хлыстообразные движения ногами, слегка согнутыми в коленях, снизу вверх и сверху вниз навстречу друг другу. Движение ногой начинается от бедра, передается на голень и заканчивается хлестом стопы. Расстояние между стопами в их крайнем положении достигает 30–40 см. Во время движений ног на поверхности воды образуются брызги и пенистый след.

Движения руками. Руки пловца работают попеременно: левая рука делает гребок, правая проносится над водой; левая рука заканчивает гребок у бедра и вынимается из воды, а правая входит в воду и начинает наплыв и т.д. Пловец вводит руку в воду под острым углом, против одноименного плеча. В воде рука постепенно вытягивается вперед-вниз, принимая обтекаемое положение. Для выполнения хорошего и сильного гребка надо по возможности его удлинять, продолжая движение до бедра. Гребок выполняется согнутой рукой с высоким положением локтя, позволяя пловцу удерживать кисть и предплечье – основные гребные поверхности – почти перпендикулярно направлению его движения. При этом ладонь обычно проходит под средней линией тела и даже немного заходит за нее. Наибольшее сгибание руки в локте приходится на середину гребка – угол между плечом и предплечьем должен составлять почти 90°.

Гребок нужно выполнять с непрерывным усилием. Чтобы добиться этого, рука, делающая гребок, должна двигаться с ускорением к его концу.

Уменьшение давления воды на гребущие поверхности руки (в связи с замедлением движения при гребке) превращает руку в тормоз. Наоборот, выполнение гребка с постоянным усилием или с увеличением его повышает скорость пловца.

Выполнение основной части гребка сочетается с небольшим поворотом тела в сторону одноименной гребущей руки. Это дает возможность пловцу усилить гребок за счет мощности мышц туловища. Заканчивается основная часть гребка при пересечении ладонью линии бедра. В конце гребка из воды последовательно выходят плечо, предплечье и кисть.

Пловец в конце гребка сгибает руку и, поднимая локоть из воды, начинает движение плеча вперед над водой. Достигнув крайнего верхнего положения локтя, рука входит в воду кистью примерно на уровне одноименного плеча.

Дыхание. Обычно кролисты применяют дыхание с поворотом головы в одну сторону, при котором в течение цикла движений на два гребка руками приходятся по вдоху и выдоху.

Вдох происходит в конце гребка рукой. После входа руки в воду пловец поворачивает голову лицом вниз и делает выдох в воду, распределяя его на все оставшееся время движения до следующего вдоха. Вдох должен быть глубоким, а выдох – полным. Во избежание попадания в рот воды выдох завершается интенсивно. Соотношение вдох/выдох – 1:3.

Согласование движений. Пловец продвигается вперед, непрерывно выполняя попеременные гребки руками и ритмичные движения ногами. На каждый цикл движений, т.е. на два гребка правой и левой руками приходится шесть движений ногами и выполняется по одному вдоху и выдоху.

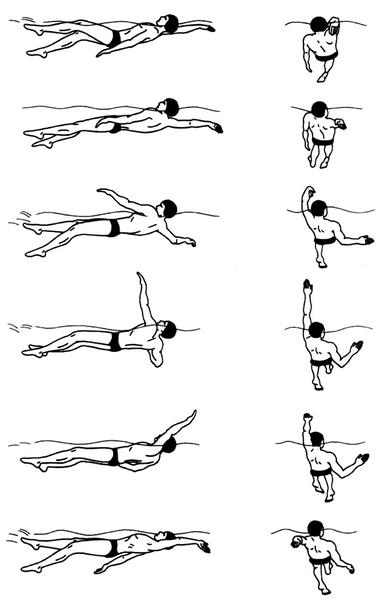

Техника плавания «кроль на спине»

Техника плавания «кроль на спине» похожа на технику плавания «кроль на груди», поэтому эти два способа плавания изучают одновременно. Причём большинство людей, не умеющих плавать, быстрее осваивают кроль на спине. Это происходит потому, что при плавании на спине не нужно делать выдох в воду – наиболее сложный для начинающих пловцов элемент техники плавания.

При плавании кролем на спине пловец лежит на поверхности воды почти горизонтально, его затылок погружен в воду (рис. 2). Он продвигается вперёд при помощи поочерёдных гребков правой и левой руками и попеременных движений ногами сверху вниз. Закончив гребок, рука появляется из воды и проносится вперёд по воздуху. На выполнение одного цикла движений приходится два гребка руками, шесть движений ногами, вдох и выдох.

Положение тела. Пловец лежит на поверхности воды почти в горизонтальном, вытянутом положении. Плечи одновременно с движениями руками немного поворачиваются относительно продольной оси тела – эти действия упрощают выполнение круговых движений плечами и руками. Ноги и таз погружены в воду несколько глубже, чем при плавании кролем на груди. Это вызвано тем, что при неглубоком положении ног в момент сгибания – разгибания коленей стопы и голени будут находиться над водой и значительно снизят эффективность работы ног.

Рис. 2. Техника плавания «кроль на спине»

Движение ногами. Здесь также, как и при плавании кролем на груди, выполняются ритмичные, непрерывные, попеременные движения ногами вверх-вниз. При этом носки значительно повёрнуты внутрь. Расстояние между ними в крайних точках движения (одна вверху, другая внизу) несколько больше, чем при плавании «кроль на груди», из-за некоторого сгибания ног в коленях. Наибольший эффект в работе ног для продвижения пловца вперёд дает активное разгибание в коленях – пловец как бы отталкивается от воды. Хлыстообразные попеременные движения ногами начинаются от бёдер, переходят на голени

и заканчиваются стопами.

При правильных движениях ногами на поверхность воды появляется фонтан от стоп.

Движения руками. Руки поочерёдно выполняют следующие друг за другом гребки, продвигающие пловца вперёд. Движение каждой руки включает:

1) наплыв и опорную часть гребка;

2) основную часть гребка;

3) выход руки из воды;

4) пронос руки по воздуху и погружение в воду.

Разделение гребка на опорную и основную части условно. Если правая рука делает гребок, то левая проносится над водой; если правая рука заканчивает гребок у бедра и появляется из воды, то левая входит в воду и начинает наплыв и т.д.

В исходном положении (И.П.) рука под водой вытянута за голову и находится параллельно поверхности воды. Во время наплыва и в опорной части гребка выпрямленная рука постепенно сгибается в локтевом суставе и ладонь принимает И.П. для начала основной, наиболее эффективной, части гребка.

Основная часть гребка выполняется с последовательным сгибанием и разгибанием руки в локте. Это даёт возможность пловцу удержать кисть и предплечье почти в перпендикулярном положении к направлению движения.

При выходе руки из воды последовательно показывается плечо, предплечье и кисти. Выходу руки из воды значительно помогает поворот плеч, при котором плечо гребущей руки поднимается из воды.

После выхода из воды рука, прямая или немного согнутая в локте, быстро двигается по воздуху вверх по направлению движения пловца. Во время движения руки кисть так поворачивается ладонью наружу, чтобы войти в воду мизинцем вниз. Такой поворот кисти упрощает выполнение кругового движения рукой над водой и начало нового гребка, когда рука опускается в воду за головой примерно на линии одноимённого плеча и принимает исходное положение для наплыва.

Дыхание. На один цикл движений пловца приходятся по одному вдоху и выдоху. В конце гребка более сильной рукой (обычно правой) пловец делает вдох через рот. Затем, после небольшой задержки, следует медленный выдох через рот (и частично через нос), который продолжается до следующего вдоха. Выдох завершается с усилием во избежание попадания в рот воды при следующем вдохе.

Согласование движений. На один цикл движений пловца приходится гребок правой и левой руками, шесть ударов ногами вверх-вниз, вдох и выдох.

Для плавания кролем на спине характерны непрерывная круговая работа руками, наплыв, субъективное ощущение лёгкости хода и свобода движений. Вдох выполняется в конце гребка одной рукой, а выдох продолжается почти всё остальное время движения пловца до нового цикла.

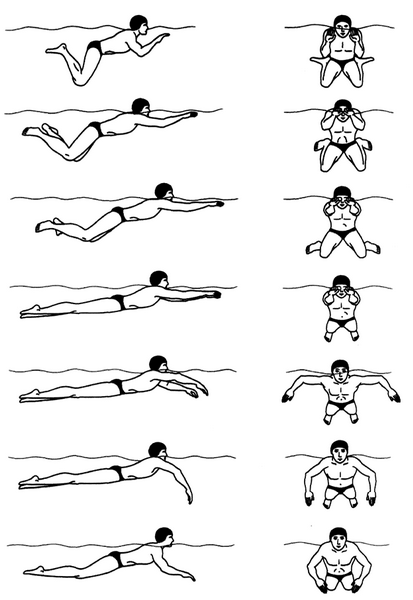

Техника плавания «брасс на груди»

По сравнению с другими спортивными способами плавания брасс имеет наибольшее прикладное значение. Применяя этот способ, можно нырять в глубину и длину, плавать продолжительное время, затрачивая относительно мало сил, транспортировать пострадавшего (даже в одежде).

Движения в стиле «брасс» выполняются под водой и менее утомительны, чем при плавании другими способами. Поэтому плавание данным способом легко осваивается даже людьми пожилого возраста.

При плавании брассом пловец лежит на поверхности воды, на груди и продвигается вперёд при помощи одновременных, симметричных гребков руками и ногами (рис. 3). Вдох выполняется в начале гребка руками. Выдох в воду совпадает с толчком ногами. В отличие от кролевых способов плавания, где основной двигающей силой являются плечевой пояс и руки, скорость плавания брассом зависит от движения ногами.

Положение тела. И.П. – пловец лежит на поверхности воды в положении на груди с вытянутыми руками и ногами, ладони обращены вниз. Во время плавания тело брассиста изменяет угол атаки от изначального положения до 15°, что связано с незначительным подниманием плеч и головы при выполнении воздуха. Чем меньше и плавнее будет изменяться угол атаки, тем меньше будет встречное сопротивление воды. Брассист должен избегать излишнего прогибания в пояснице при вдохе и во время толчка ногами.

Движения ногами. Цикл движения ногами разделяется на фазы:

1) подготовительная – подтягивание;

2) рабочее движение – толчок;

3) скольжение после толчка.

Рис. 3. Техника плавания «брасс»

Ноги выполняют движения одновременно и симметрично. При подтягивании пловец сгибает ноги в тазобедренных суставах, разводит колени в стороны – вниз на расстояние, не превышающее ширины плеч пловца. Подтягивание заканчивается, когда между бедрами и телом пловца образуется тупой угол приблизительно 120–130°, а голени занимают вертикальное положение по отношению к поверхности воды.

Когда подтягивание заканчивается, пловец быстро, но мягко разворачивает носки ног в стороны перпендикулярно направлению движения. Из этого положения начинается рабочее движение – толчок, который производится за счет энергичного разгибания ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. Во время толчка пловец опирается на воду внутренней поверхностью голени и стопы. Движение ногами совершается по дугам в стороны – назад и выполняется слитно в один темп до завершающего толчок соединения ног.

Большое значение для правильного толчка имеет последовательность разгибания ног в суставах: сначала ноги разгибаются в тазобедренных суставах, затем следует разгибание в коленных и потом в голеностопных суставах. Такая последовательность включения в движение бедер, голеней и стоп помогает пловцу реализовать наибольшую силу тяги. Четкой границы между подтягиванием и толчком ногами нет, они выполняются единым слитным движением. После толчка ногами пловец скользит вперед по инерции; при этом ноги сближаются, выпрямляясь, и поднимаются к поверхности воды [12].

Движения руками. Гребок начинается из положения вытянутых вперед рук. Гребки руками продвигают пловца вперед, поддерживая голову и плечи над водой для выполнения вдоха.

Пловец начинает гребок руками из положения скольжения с вытянутыми руками и ногами. Гребок начинается с разведения рук в стороны – вниз и опоры кистями о воду. Затем пловец, сгибая руки в локтях, активно включает в гребок предплечья. В конце гребка локти приближаются к туловищу, а кисти – к подбородку.

Выведение рук вперед начинается сразу после гребка, при этом кисти сближаются, а ладони обращены вниз. После выведения рук вперед и толчка ногами начинается скольжение, во время которого кисти находятся у самой поверхности воды.

Дыхание. На цикл движений приходится по одному вдоху и выдоху. Быстрый вдох выполняется в начале гребка руками, при этом пловец поднимает голову, как бы опираясь о воду кистями рук. В остальные периоды цикла – выведение рук вперед и скольжение – вы-

полняется выдох.

Согласование движений. В конце гребка руками ноги сгибаются в коленных и тазобедренных суставах, подготавливаясь к толчку. Закончив гребок, руки вытягиваются, а ноги, заняв исходное положение для толчка, выполняют мощный толчок. В результате этих действий пловец скользит вперед с вытянутыми руками и ногами. Вдох происходит в начале гребка руками, выдох начинается при толчке ногами и продолжается до следующего вдоха.

Источник https://studfile.net/preview/10099551/

Источник https://gtonorm.ru/ozdorovitelnoe-plavanie/

Источник https://monographies.ru/en/book/section?id=7255